Армянская Пристань — различия между версиями

Admin (обсуждение | вклад) |

Admin (обсуждение | вклад) |

||

| Строка 16: | Строка 16: | ||

{{конец цитаты|источник=Семёнов-Тян-Шанский В.П. Полное географическое описание нашего Отечества: Настольная и дорожная книга. Т.5. Урал и Приуралье. - С.-Петербург: Издание А.Ф.Девриена, 1914.}} | {{конец цитаты|источник=Семёнов-Тян-Шанский В.П. Полное географическое описание нашего Отечества: Настольная и дорожная книга. Т.5. Урал и Приуралье. - С.-Петербург: Издание А.Ф.Девриена, 1914.}} | ||

[[Файл:Армянский затон.jpg|thumb|300px|Вид на Армянский затон со стороны пристани.]] | [[Файл:Армянский затон.jpg|thumb|300px|Вид на Армянский затон со стороны пристани.]] | ||

| − | [[Файл:Армянская пристань 1930-е годы.jpg|thumb|300px|Осенняя заготовка такелажа для плотов возле Армянской пристани. 1930-е годы. <br>На переднем плане паренёк обвивает прутья из вяза, складывая перекрученные вязанки на сани - в таком виде они сохранялись на зиму, а по весне из них было удобнее вить "вицы"<ref>"Вицы" - крепления для связывания брёвен, имеющие форму колец. Делали их, | + | [[Файл:Армянская пристань 1930-е годы.jpg|thumb|300px|Осенняя заготовка такелажа для плотов возле Армянской пристани. 1930-е годы. <br>На переднем плане паренёк обвивает прутья из вяза, складывая перекрученные вязанки на сани - в таком виде они сохранялись на зиму, а по весне из них было удобнее вить "вицы"<ref>"Вицы" - крепления для связывания брёвен, имеющие форму колец. Делали их, скручивая ветви молодой берёзы, иногда черёмухи или какого-нибудь другого гибкого кустарника, дерева. Этот древний такелаж, некогда повсеместно распространённый, позже сменился цепями и проволокой. "Вицами" брёвна связывались в "челенья". Из челеньев формировались плоты.</ref>.]] |

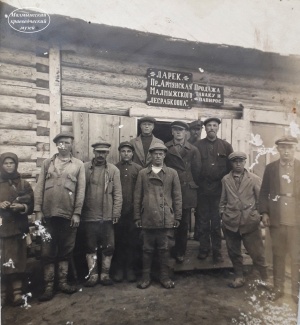

[[Файл:Рабочие Армянского сплавучастка.jpg|thumb|300px|Рабочие Армянского сплавучастка.]] | [[Файл:Рабочие Армянского сплавучастка.jpg|thumb|300px|Рабочие Армянского сплавучастка.]] | ||

В предвоенные и военные годы жизнь рабочего посёлка была связана с деятельностью леспромхозов. | В предвоенные и военные годы жизнь рабочего посёлка была связана с деятельностью леспромхозов. | ||

Версия 11:23, 28 сентября 2021

Армянская пристань (Армянский сплавучасток) - исчезнувший рабочий посёлок на территории Преображенского сельсовета Малмыжского района Кировской области.

Содержание

[убрать]Топонимическая справка

По местным преданиям, первым владельцем пристани, при которой возник посёлок лесозаготовителей и сплавщиков, был армянин. На речке Шабанке (левом притоке Вятки) имелись три плотбища, принадлежавшие разным владельцам:

- в самом устье речки - Матрёнинская пристань (по местным преданиям, так её называли по имени жены одного из лесопромышленников);

- Армянская пристань;

- казённая пристань "Носок" (название "казённая" предполагает, что на ней сначала могли работать казённые лесозаготовители - лашманы).

Историческая справка

Точное время возникновения пристани неизвестно. Предположительно, в начале 19 века. Первоначальными жителями посёлка были сезонные рабочие - вятские бурлаки.

Армянская лесопристань обслуживала купцов-лесопромышленников, которые в начале ХХ века вели разработку лесных массивов прилегающих к малым рекам левобережной части Малмыжского уезда. Лесоматериалы свозились с делянок на плотбище, где из них вязались "челенья", формировались плоты, и вёлся сплав по Вятке, Каме и Волге. Кроме древесины, отсюда на плотах отправлялась и другая продукция лесных промыслов. Например, в 1849 году крестьянин Трофим Сергеев предъявил билет на плот малмыжского купца Трифона Чернова с грузом брёвен, шестов, лубьев, мочала на 1190 руб. Груз был отправлен с Армянской пристани до Саратова, обслуживали перевозку лоцманы и 21 рабочий.

Ниже Черемисского Малмыжа, на левой стороне р. Вятки находятся Армянский затон и пристань, с которой отправляется до 40 плотов, весом до 450 тыс. пуд.

— Семёнов-Тян-Шанский В.П. Полное географическое описание нашего Отечества: Настольная и дорожная книга. Т.5. Урал и Приуралье. - С.-Петербург: Издание А.Ф.Девриена, 1914.

На переднем плане паренёк обвивает прутья из вяза, складывая перекрученные вязанки на сани - в таком виде они сохранялись на зиму, а по весне из них было удобнее вить "вицы"[1].

В предвоенные и военные годы жизнь рабочего посёлка была связана с деятельностью леспромхозов.

В 1918 году лесопромышленные производства были национализированы и переданы в ведение Вятского губсовнархоза. В 1922-1923 гг. - в ведении Вятско-Вотского государственного лесного объединения "Вятколес", в 1924 г. - Северо-Восточного государственного лесопромышленного треста "Севвостлес". В августе 1931 на базе леспромхозов, ранее входивших в трест "Севвостлес", был образован Вятский государственный лесной и лесопромышленный трест "Вятлес", который в 1932 передан из системы ВСНХ в ведение Наркомата (с 1946 - Министерства) лесной промышленности СССР. В 1934 переименован в трест "Кирлес", с 1953 года лесозаготовительный комбинат "Кирлес".

29 декабря 1940 (по постановлению ВСНХ N 774 от 3 августа 1939) образован Государственный лесозаготовительный трест "Вятполянлес" (1940-1958 гг.) с центром в городе Малмыже Кировской области. В июне 1953 он вошёл в состав комбината "Кирлес". Ликвидирован в феврале 1958 с передачей функций комбинату "Кирлес" (в соответствии с постановлением Кировского совнархоза N 5 от 2 февраля 1958 г.).[2]

С образованием Преображенского сельсовета пристань Армянская вошла в его состав.

Армянская лесопристань упоминается в мемуарах Михаила Ивановича Петрова[3], описывающего свои жизненные вехи от лесосплавщика до генерала, который вспоминает о 1931-1934 годах:

"В зимнее время я находился на приемке леса на пристани Каракульская, а весной — на молевом лесосплаве реки Шабанки. Летом работал старшим десятником лесопристани Армянская, где приходилось этот шабанский лес вязать в плоты и отправлять по Вятке, Каме и Волге.

В 1950-е годы производство посёлка было организовано как Армянский сплавучасток.

В советское время здесь имелись начальная школа, детский сад, просторный клуб, медпункт, пионерский лагерь.

На 1 января 1968 года числился 21 двор, в которых проживало 69 человек.

23 сентября 1999 года пристань Армянская исключена из реестра населённых пунктов.

Достопримечательности

Затон возле урочища Армянская пристань является популярным местом для рыбалки с ночёвкой.

По преданию, у Армянской пристани (устье р. Шабанки) зарыт клад – сороковик серебра. Об этом существует «кладовая запись».[4]

Примечания

- Перейти ↑ "Вицы" - крепления для связывания брёвен, имеющие форму колец. Делали их, скручивая ветви молодой берёзы, иногда черёмухи или какого-нибудь другого гибкого кустарника, дерева. Этот древний такелаж, некогда повсеместно распространённый, позже сменился цепями и проволокой. "Вицами" брёвна связывались в "челенья". Из челеньев формировались плоты.

- Перейти ↑ (ГАКО, Ф. Р-3595 , 403 ед. хр. , 1946-1958 гг. , оп. 1).

- Перейти ↑ Петров М.И. В дни войны и мира. — М.: Воениздат, 1982.)

- Перейти ↑ По сообщению в группе соцсети ВК "Малмыжский краеведческий музей".

Ссылки

- Пристань-Армянская на краеведческом портале «Родная Вятка»