Воспоминания Шорина

Источник:

Гражданская война, 1918-1921 : в 3 т. / под общ. ред. А.С. Бубнова [и др.]. - М. : Военный вестник, 1928-1930. / Т. 1 : Боевая жизнь Красной Армии. - 1928. - С.136-163. - http://elib.shpl.ru/ru/nodes/38778-t-1-boevaya-zhizn-krasnoy-armii-1928#mode/inspect/page/176/zoom/4

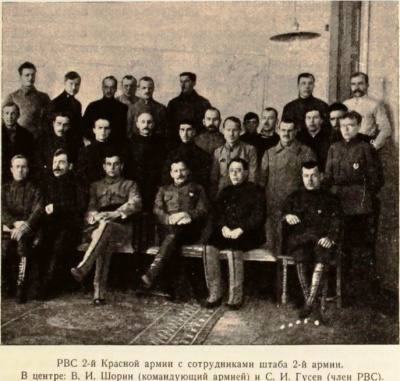

Воспоминания командующего 2–й армии Восточного фронта Василия Ивановича Шорина.

В 1930–е годы книга, состоящая из очерков и воспоминаний знаменитых советских командиров Р.П. Эйдемана, Я.Б. Гамарника, В.К. Блюхера и др., была изъята почти из всех библиотек, т.к. многие авторы были репрессированы.

Викификация, выделения в тексте и примечания Владимира Слесарева.

БОРЬБА ЗА УРАЛ

(ИЗ БОЕВОЙ ЖИЗНИ 2–Й АРМИИ)

Содержание

[убрать]- 1 Обстановка, предшествовавшая созданию 2-й армии

- 2 Состояние фронта и его ближнего тыла

- 3 Начало создания 2-й армии

- 4 Формирование 2-й армии

- 5 Первые военные успехи

- 6 Организационная работа 2-й армии

- 7 Взятие Сарапуля

- 8 Взятие Ижевска

- 9 Мероприятия для поднятия боеспособности армии

- 10 Происки империалистов, события в Сибири

- 11 Поход на Кунгур

- 12 Отступление от Кунгура на р. Вятку

- 13 Подготовка к наступлению. Новая реорганизация армии. Положение на фронте и в тылу армии Колчака.

- 14 Переход в наступление и разгром армий Колчака

- 15 Расформирвание 2-й армии

Обстановка, предшествовавшая созданию 2-й армии

С НАЧАЛА лета 1918 года стала усиливаться контр-революционная деятельность врагов Советской России. Сорганизовавшееся под защитой чехо-словаков Временное сибирское правительство в Омске и Комитет учредительного собрания в Поволжьи начали формировать силы для борьбы с советской властью.

К указанному времени главные силы чехо-словаков и белогвардейщины концентрировались на линии Симбирск – Самара, распространяя свою деятельность и далее – вверх по Волге. В августе им удаётся захватить Казань, но последняя вскоре очищается от белогвардейцев. Стихийно сорганизовавшиеся небольшие красные отряды в Поволжьи в борьбе с хорошо вооружёнными и обученными с чехо-словацкими войсками неспособны были проявлять упорство и устойчивость, вследствие малочисленности и отсутствия руководства, и под напором чехов вынуждены были очищать важнейшие населённые центры.

Единственное, что могли противопоставить отряды в этой борьбе, это энтузиазм и понимание задач, стоявших перед советской властью.

В июне 1918 г. дружины Уфимского народного вооружения, не выдержав напора чехо-словаков, ушли из-под Самары, но задерживаются у Кинеля для обороны Самаро-Златоустовской железной дороги и здесь получают руководство над собою в лице Блохина. В Уфе в это время, под руководством партийных организаций, из рабочих с заводов, разбросанных по Уралу, формируются отряды, численность коих достигает 3.000 человек, и направляются

на станцию Чишму для защиты дорог Самаро-Златоустовской и Бугульминской, но сдержать напор чехов не могут, оставляют Уфу и спешно уходят на пароходах по р. Белой и далее по р. Каме в Николо-Берёзовку (40 км ю.-в. Сарапуля).

Собравшиеся в Николо-Берёзовке отряды вновь повели наступление против чехов и белогвардейцев, в направлении Бугульмы, при чём им удается захватить город, но вскоре они были разбиты и вынуждены отойти в исходное положение.

В начале августа в Сарапуле сосредоточиваются: 1-й оперативный продовольственный полк 4-й Петроградской дивизии, часть отрядов, отошедших из-под Казани, и все те отряды, которые были в Николо-Березовке. Этими-то отрядами и кладется основание для создания будущей 2-й армии. К этому времени чехо-словацкое и белогвардейское движение, успешно распространяясь, докатывается до р. Камы. Для удержания хлебных центров – Елабуги, Мензелинска и Чистополя – из Сарапуля направляется сильный отряд под командой Блохина, но до намеченной цели ему дойти не удается, так как эти районы уже были охвачены восстанием.

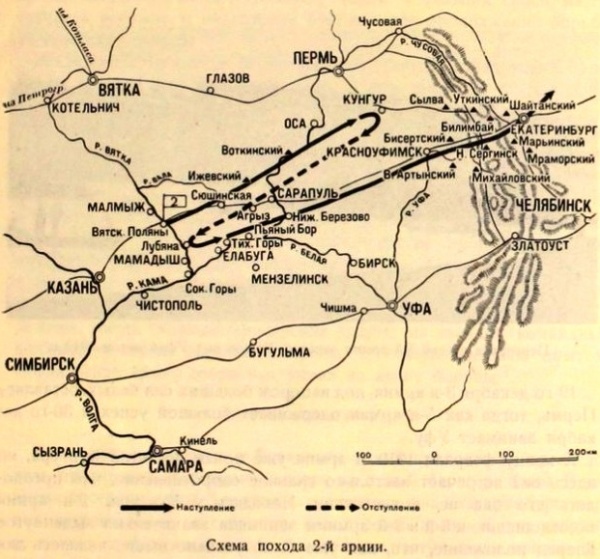

В августе вспыхивает в г. Ижевске большое восстание, которое перебрасывается на соседний завод в Воткинске, и в эти районы начинают сосредоточиваться значительные белогвардейские силы. Для подавления восстания в Ижевске из Сарапуля направляется отряд, но дойти до очага восстания ему не удалось, и на станции Агрыз, Казань-Екатеринбургской железной дороги, отряд был окружён белогвардейскими силами (см. схему на стр. 154).

Оставшиеся в Сарапуле силы, к которым присоединились отступившие от Елабуги, а также прорвавшиеся к Сарапулю отряды, не могли устоять против натиска чехо-словаков и вырвались из рук управления; часть этих отрядов бросилась к рр. Каме и Вятке, захватила пароходы и, грузя на них награбленное по дороге, стремительно поплыла вверх по реке Вятке, пьянствуя и распространяя по пути самые фантастические и нелепые слухи; те, кто не успел сесть на пароходы, продолжали в беспорядке отходить по берегам рек и по линии Казань-Екатеринбургской жел. дороги в направлении на Вятские Поляны, мобилизуя в свои отряды крестьян Елабужского, Чистопольского и Мамадышского уездов.

В первых числах сентября 1918 г. в Вятку из центра командируются тт. Григорий Яковлевич Сокольников, Сергей Иванович Гусев и ныне покойный уже Павел Карлович Штернберг, с мандатами членов Революционного военного совета 2-й армии и приказом восстановить армию. В Вятке новым составом Реввоенсовета приглашается бывший офицер старой армии т. Шорин, ранее добровольно изъявивший желание служить в рядах Красной армии.

Ко времени приезда в Вятку членов Реввоенсовета 2-й армии о последней стали доходить сведения, что она в полном развале, что армии, собственно говоря, никакой нет, а есть только обломки: отряд Азина где-то под Казанью, отряд Чевырёва, окружённый под Агрызом (45 км. зап. Сарапуля), какой-то Мензелинский отряд неустановленной численности, да ещё мелкие отряды в районе Вятских Полян и южнее. О численности всех этих отрядов никто не знал. В Вятке находились первичные зародыши штаба армии, который связи с полевым штабом не имел, где этот полевой штаб находится, – известно не было; приблизительно местопребывание его намечалось в районе Вятских Полян.

Реввоенсовету становилось ясным, что в первую очередь необходимо как можно скорее восстановить связь с полевым штабом и его отрядами; сделать это можно было одним единственным способом – немедленной поездкой на фронт; одновременно с этим решено было для противодействия дальнейшему распространению белогвардейских банд безотлагательно принять меры по укреплению района г. Котельнича и обеспечению там железнодорожного моста от захвата и взрыва, а также построить окопы у сс. Медвецкого и Петровского по реке Вятке (южнее Нолинска на 25 км), примерно, на батальон.

Реввоенсовет постановил: выехать на фронт тт. Шорину и Гусеву. Для приведения же в порядок и для налаживания работы тыла в Вятке остался тов. Штернберг. В Особую дивизию, которая вела борьбу юго-восточнее Вятки, но была крайне дезорганизована и была близка к полному развалу, был направлен тов. Сокольников.

Состояние фронта и его ближнего тыла

8-го сентября тт. Шорин и Гусев с двумя-тремя сотрудниками и незначительным количеством военного имущества, без всякого конвоя, на небольшом пароходе отплыли вниз по р. Вятке – на линию фронта. По мере движения по реке, на попутных пристанях стали получаться непроверенные сведения о захвате белыми устья р. Вятки, об овладении ими г. Мамадышем, Сокольими Горами и об обстреле орудийным огнём ж.-д. моста через р. Вятку у Вятских Полян. Чем дальше пароход спускался вниз, тем чаще стали попадаться тянущиеся в кильватерных колоннах пассажирские пароходы, буксиры с баржами, госпитальные суда и даже остатки боевой речной флотилии.[1] Всё это панически отступало; находившиеся на этих пароходах красноармейцы и матросы представляли совершенно разложившийся элемент, держали себя вызывающе, никаких приказов исполнять не желали; на пути грабили селения, пьянствовали. Остановить этих панически настроенных людей никто не был в силах, хотя попытки

к этому и делались. Чтобы разыскать месторасположение полевого штаба и установить с ним связь, пароход делал остановки у тех селений, где имелись почтово-телеграфные конторы, но безуспешно, только от одного из встреченных пароходов удалось узнать, что полевой штаб находится в Малмыже, куда мы и прибыли 12-го сентября.

Полевой штаб помещался на пассажирском пароходе; в нём находился временно командующий армией т. Максимов, политический комиссар т. Котомкин, начальник штаба т. Кольчевский, несколько сотрудников, один телеграфист с аппаратом Морзе и ряд политических работников. Все эти лица произвели удручающее впечатление; вследствие целого ряда неудач и отступлений они были измучены, лишились всякой энергии и желания работать; настроение у всех было подавленное.

От временного командующего каких-либо ценных и подробных сведений о действиях его отрядов и о противнике получить не удалось. Связь была лишь с ближайшими к штабу отрядами[2], так как для связи с более удалёнными средств не имелось. Всё виденное приводило к заключению, что в сущности армии никакой не существует и что нужно заново строить 2–ю армию.[3]

Одновременно с этим принято было решение, по которому полевому штабу нужно не оставаться в Малмыже, а приблизить себя к своим отрядам, восстановить с ними связь, привести их в порядок, а затем уже приступать к боевым действиям. Решение это было приведено в исполнение. Полевой штаб на пароходе переехал в Вятские Поляны.[4]

- Перейти ↑ Вероятно, за "остатки боевой речной флотилии" были приняты канонерки отряда А.В. Бабкина, прибывшего с Камы на Вятку с Полтавским полком, и участвовавшего в ликвидации Степановского мятежа.

- Перейти ↑ Например, имелась телеграфная связь с отрядом А.М. Чеверёва, который контролировал Агрызский ж.д. узел, перекрыв ижевским повстанцам путь в сторону Казани.

Телеграмма В. Поляны Командарму 2

копия отделу артиллер. [неразб.] части

Из Агрыза № 13, 2/9 1918 г.

Прошу выслать для Агрызской группы для 1 Мортирной батареи пятьсот бомб, пятьсот шрапнелей, тысячу зарядов для 48 миллиметровой гаубицы, 2 плоскогубца, 2 фонарика с батарейками, установочныя ключи, 2 банника для чистки орудия, пехотных патронов 500000, ручных гранат 1500, патронов русскому нагану 1000.

Надпись в левом верхнем углу: бомбы и прочее – т. Ленскому для исп.[олнения]— Цит. с сайта проекта "Ижевские архетипы"

Судя по последующим документам, эта заявка была удовлетворена.

- Перейти ↑ Этот диагноз об "исчезновении" 2-й армии объясняет нам, почему предшествовавшую историю армии, начавшуюся 26 июня 1918 года, мемуарист относит лишь к подготовительному периоду, заложившему основы для формирования новой армии, начавшегося 14 сентября 1918 года.

Исходя из того, что автор пишет в последующем, разгром армии, как тактической боевой единицы, заключался в расчленении, дезорганизации, деморализации и полной утрате управления из-за отсутствия связи штаба с отрядами. Первые мероприятия по структурной реорганизации армии из сохранившихся отрядов можно оценить как её реанимацию, а не воссоздание заново. - Перейти ↑ Для размещения штаба армии Вятские Поляны были удобнее, чем Малмыж, по ряду причин:

- наличие ж.д. станции с административными зданиями в станционном посёлке;

- возможность использования телеграфной линии Казанбургской ж.д., позволявшей установить связь с отрядом Чеверёва, действовавшего в районе Агрызского ж.д. узла, и с Арской группой Азина;

- возможность пользоваться телеграфной линией вдоль Вятско-Уфимского тракта.

Начало создания 2-й армии

По прибытии 13-го сентября в сел. Вятские Поляны выяснилось, что никаких боевых действий в районе этого селения не происходило и не было признаков, которые бы указывали на непосредственную близость неприятеля.

Немедленно, рядом принятых мер, начала восстанавливаться связь с теми отрядами, которые были в районе Вятских Полян, и с отрядами, разбросанными по р. Вале (что в 70 км с.-в. селения Вятские Поляны). Все эти отряды не представляли каких-либо организационно-тактических единиц; то были разнообразные, малооформленные и весьма слабо сплоченные отряды; некоторые из них носили названия групп, полков, отрядов, были и маршевые роты продовольственных полков.

Вести борьбу с такими отрядами, ясно, было нельзя. Нужно было объединить все эти отряды, придать им организованную форму,

назначить начальников из опытных военных людей. Во исполнение этого решения и был дан следующий приказ[1]:

50-я, 51-я, 52-я маршевые роты Московского продовольственного отряда сводятся в батальон; отряды Елабужской и Мензелинской групп составляют 2-й батальон; отряды тт. Анисимова и Никулина составляют 3-й батальон. Все три батальона сводятся в 1-й сводный полк, командиром полка назначается тов. Крымкин.

Артиллерия, состоящая в этих отрядах, со всей материальной частью, обозом и людьми передается в распоряжение командира Смоленского полка.

39-я, 40-я, 53-я маршевые роты составляют 1-й батальон; 37-я маршевая рота, 1-я и 2-я роты Вятско-Полянского полка и отряд Савинцева составляют 2-й батальон; отряды Елабужский и Ржевский отставляют 3-й батальон. Все три: батальона сводятся во 2-й сводный полк; командиром полка назначается тов. Горелов. Артиллерия при этом полку формируется из 2 орудий Московского продовольственного отряда и из 3 орудий морской батареи. Политическими комиссарами назначаются: в 1-й сводный полк – т. Световидов, во 2-й сводный полк – т. Гамин и в 1-й Смоленский полк – т. Озоль.

Вслед за отдачей организационного приказа отдается оперативный приказ, в котором 1–му сводному полку приказывается разбить мелкие группы противника в районе Лубяна (30 км ю.–в. Вятских Полян) и двигаться на Мамадыш для овладения последним. Частям, расположенным на р. Вале, подкрепленным свежими частями, подтверждалась прежняя задача: удерживать силы белогвардейцев от дальнейшего распространения на сев.– запад и наблюдать за их действиями со стороны Ижевска и Воткинска.

Такое быстрое решение в отношении отдачи боевого приказа основывалось на том, что бездействие будет разлагать части. Даже самому опытному командному составу будет трудно поддерживать дисциплину; боевая же обстановка сплотит, разовьёт товарищество и при успехе боевых действий вселит веру в себя и в свои силы.

Насколько все были панически настроены, измучены отступлениями – насколько потеряли всякую веру в успех борьбы, – можно судить по тому, что как только был отдан боевой приказ о наступлении, то со стороны некоторых частей выяснилось явно недоброжелательное отношение к нему, с попыткой его не исполнять; но рядом принятых чрезвычайных мер боевой приказ был принят к исполнению.

Одновременно с проведением организационных форм в сухопутных частях, было обращено особое внимание на личный состав речной боевой флотилии, который, во главе с начальником Бабкиным, совершенно развратился, никого не слушался, занимался пьянством и дележом награбленного; пришлось изъять преступный элемент, предать его суду вместе с Бабкиным и назначить нового

начальника, т. Гольцова. В то же время приступлено было к разгрузке флотилии от лишних, ненужных судов, к отобранию неположенного имущества и к ставке в затоны судов, требующих ремонта: все прочие были привлечены к выполнению боевых задач.

Не менее внимания было уделено очистке ближнего тыла от всех преступных элементов. В особенности было обращено внимание на пароходные пристани и железнодорожные станции, где шпионы противника легко могли собирать необходимые для себя сведения. Эта работа была поручена чрезвычайно-следственной комиссии.

14-е сентября следует считать днем основания 2-й армии, и с этого дня началась действительная история армии, как правильно организованной силы.

- Перейти ↑ Примечание Шорина внизу страницы – «Приказ по 2-й армии 1918 г. № 38».

Следует отметить, что подобная реорганизация была предпринята ещё В.М. Азиным, будучи командующим частями 2-й армии под Казанью. Причём он начал с кавалерии:ПРИКАЗ

по правой группе 2–й армии Восточнаго фронта3 сентября 1918 г. № 130.

д. КиндерыПо строевой части:

§ 1.

Практика боевых операций показала, что боевые действия отдельных партизанских отрядов за частую очень небольших численностью, не достигают цели или крайне трудно бывает выполнить ту или другую боевую задачу.

В целях усиления боеспособности мною утверждается кавалерийский полк в следующем составе:- Командир полка тов. Турчанинов.

- Первый ударный эскадрон: <…> число людей боевиков 131, не строевых 21, всего 152 человека.

- Второй эскадрон: <…> число людей боевиков – 111, не строевых – 30, всего 141 человек.

- Третий эскадрон: <…> число людей боевиков 50, нестроевых 4, всего 54 человека.

- <…> обозных лошадей – 45, двухколок – 15, строевых лошадей – 294.

- <…>

§ 5.

Всем командирам отрядов, имея в ближайшее время переформирование отрядов в роты и полки <…>.Командующий фронтом

Начальник штаба1Тогда же им были приняты довольно оригинальные распоряжения о налаживании снабжения подчиненных ему частей:

ПРИКАЗ

по правой группе 2-й армии Восточнаго фронта1 сентября 1918 г. № 123.

д. Киндеры<…>

§ 3.

Ко мне поступил целый ряд заявлений о том, что люди не достаточно накормлены даже в некоторых отрядах голодают по 2 дня, не смотря на мои не однократные распоряжения давать по 2 ф. мяса и хлеба2. Теперь же категорически приказываю всем начальникам отрядов принять за правило кормить людей так чтобы не было голодных и не поступало бы жалоб. Норму 2 ф. мяса и 2 ф. хлеба проводить в жизнь немедленно.Командующий группой

Начальник штаба3ПРИКАЗ

по правой группе 2-й армии Восточнаго фронта3 сентября 1918 г. № 129.

д. Киндеры<…>

§ 3.

В последний раз подтверждаю командирам отрядов, что бы они отечески заботились о солдатах и боевиках и чтобы солдаты были накормлены два раза в сутки утром и вечером. Довольствие солдат должно быть поставлено организованно. Кухни всегда должны быть на готове.

Предваряю командиров что если еще раз поступит жалоба от людей на то, что они голодны, то по установлении справедливости жалобы таковой командир будет отдан на самосуд людей.

<…>Командующий фронтом

Начальник штаба4.- 1 РГВА. – Ф. 1328. – Оп. 1. – Д. 687. – 2 Сводная дивизия Восточн. фронта. Приказы (не заверены с подлинным). Нач. 27 августа 1918 года. Зак. 20 октября 1919 года. – Л. 9–10.

- 2 2 фунта мяса – это 800 г. Сложно представить, как можно было воевать и в то же время усваивать такой паёк. В составе 2–й армии мясная часть пайка будет уменьшена до ¾ фунта (см. ниже).

- 3 Там же. – Л. 6.

- 4 Там же. – Л. 8,8 об., 9.

Цит. с сайта проекта "Ижевские архетипы".

Формирование 2-й армии

Полевой штаб продолжал оставаться в Вятских Полянах, куда начали прибывать сотрудники, присланные из центра для замещения должностей как в строевых частях, так и в административных учреждениях. Собрался и весь РВС, за исключением Сокольникова, который продолжал оставаться в Вятской дивизии, временно приданой 2-й армии; продолжительное его пребывание в дивизии вызывалось тем, что дивизия по-прежнему представляла из себя крайне недисциплинированную и небоеспособную часть.

В первые дни и недели, ввиду быстрого роста армии, перед РВС весьма остро стал вопрос о её снабжении всеми видами довольствия. Запасов никаких не имелось, если не считать сотни полторы комплектов обмундирования и около 400 пудов продовольственных припасов; первое время некоторые части были на иждивении крестьян, но такое положение не сулило ничего хорошего. Получить же в скором времени из центральных органов снабжения всё нужное было очень затруднительно из-за отдалённости и неналаженности транспорта.

По сформировании отдела снабжения на него пала тяжёлая работа по обеспечению частей всякого рода довольствием, в особенности обмундированием и бельём, так как надвигалась зима, а отряды, которые вошли в состав армии, были одеты весьма плохо и разнообразно, снаряжения же не имели почти никакого. Отделу снабжения не оставалось другого выхода, как прибегнуть к реквизиции. В это время в г. Вятке находились эвакуированные уездные исполкомы и продкомы, и с разрешения РВС всё более или менее пригодное и подходящее для армии было у них изъято; в особенности был богат Чистопольский уезд, у которого был даже живой скот. Немедленно были открыты пошивочные мастерские, где и шилось из реквизированных материалов обмундирование и бельё. Впоследствии эти мастерские были расширены, а по взятии г. Сарапуля,

где были большие кожевенные заводы и склады готовой кожи, была организована на этих заводах и пошивка сапог.

Очень тяжело было с артиллерийским довольствием; его можно было достать только из центра, и то в весьма ограниченном количестве; приходилось принимать героические меры, чтобы расход боеприпасов производился бережно и ограниченно; равным образом было обращено внимание на сохранение оружия; для исправления и починки его были немедленно организованы оружейно-пулемётные и пушечные мастерские. Вместе с тем отдел снабжения организовал своими силами закупку продовольствия и фуража у окрестных крестьян. Дело это развернулось, в конечном итоге, настолько успешно, что явилась возможность отправить несколько маршрутных поездов с хлебом и скотом в Петроград.

По прошествии нескольких недель снабжение стало заметно улучшаться; все заявки армии на обмундирование и снаряжение стали наполняться без задержки.[1] А с улучшением обмундирования и питания повысилось и моральное состояние армии.

Во второй половине сентября 1918 г. в армию прибыл отряд Азина, действовавший до сего времени под Казанью.

Отряд был встречен в Вятских Полянах Реввоенсоветом 2-й армии, который, отметив заслуги отряда, благодарил его за боевые действия. Этот отряд состоял из мелких отрядов, подобно описанным выше, и во главе со своим начальником был насыщен партизанщиной. Отряд по прибытии был расформирован во 2-ю сводную дивизию в составе двух полков, артиллерийской бригады и кавалерийского полка. В состав этой дивизии вошли[2]: Полтавский батальон, названный 1-м батальоном; отряды Мартьянова, Хохлова, Шайхутдинова сведены были во 2-й батальон (оба эти батальона составили 1-й Полтавский полк под командой Головко); 3-й батальон этого полка составил Мензелинский отряд по восстановлении с ним связи; 3-й сводный полк составлен был из отрядов Вятского и Бирского, сведённых в 1-й батальон, из отрядов Чистопольского и тов. Мурасина, сведённых во 2-й батальон; командиром полка был назначен т. Северихин.

Три эскадрона конницы образуют 1-й сводный кавалерийский полк; командиром полка назначается Турчанинов.

Из орудий, входивших в состав отряда, была сформирована артиллерийская бригада из одной лёгкой батареи и гаубичного взвода; командиром бригады был временно назначен Гундорин.

Начальником дивизии был назначен т. Азин; политическим комиссаром при нём – т. Кузьмин.

Прибывшие вскоре ещё две батареи были приданы: 5-я Орловская – 1-му Смоленскому полку; Московского продовольственного отряда – 1-му сводному полку.

- Перейти ↑ Следует с определённой осторожностью относиться к заявлению Шорина о бедственном положении с боеприпасами и амуницией во 2-й Красной армии до октября 1918 г., т.е. до того, как в высшем военном руководстве Ижевское направление было окончательно определено как главное. Приведём в доказательство только один документ из целой серии:

АКТ По предписанию Начальника Артиллерийскаго Снабжения 2-й армии Восточнаго фронта от 23 Сентября сего года мы нижеподписавшияся, СТРЕЛЬНИКОВ и КУЛИГИН, произвели учёт оружия и снаряжения имеющагося в Главном Артиллерийском складе 2-й армии, что и перечислено в прилагаемой при сём ведомости.

25 Сентября 1918 года.

Члены комиссии: подписиНаименование предметов Баркас № 5. Баркас № 125. Всего. Число мест. Колич. Число мест. Колич. Число мест. Колич. 1) Орудий 3 дюйм. горных /без панорам. прицелов и зарядных ящиков/ — 2 — — — 2 2) Орудий 3 дюйм. полевых /в ремонте/ — 1 — — — 1 3) Орудий 3 дюйм. полевых /в осмотре и исправл. частей/ 4) Снарядов 3 дюйм. полевых гранат 85 680 1221 11197 — 11877 5) Снарядов 3 дюйм. полевых гранат химических — — 434 2170 434 2170 6) Снарядов 3 дюйм. полевых шрапнелей 85 680 361 2103 765 2783 7) Снарядов горных шрапнелей 50 500 — — 50 500 8) Снарядов 48'' гранат 611 1833 384 838 995 2671 9) Снарядов 48'' фугасных бомб — — 33 99 33 99 10) Снарядов 48'' шрапнелей 298 894 — 203 298 1102 11) Снарядов 3 дюйм. полевых шрапнел. неготовых — — 369 2277 369 2227 12) Трубок 3 дюйм. шрапн. снар. 22 сек. гор. — — 38 2280 38 2280 20) Снарядов 6 дюйм. гранат — — 568 1136 568 1136 21) Зарядов 6 дм. — — 136 2050 136 2050 22) – // – 48 мм 201 4020 60 1200 261 5220 Пулемётов 23) Кольта с принадлежностями — 10 — — — 10 24) Кольта в ремонте без стоек. — 3 — — — 3 25) Маузера 2.82 без стоек — 3 — — — 3 26) Максима без стоек — 1 — — — 1 27) Максима негодных — 1 — — — 1 28) Стволов запасных для пулемета «Льюиса» — 51 — — — 51 29) Стволов запасных для пулемета «Кольта» — 14 — — — 14 Винтовки 41) Русских 3–х линейных 106 2120 — — 106 2120 42) Разных — 10 — — — 10 43) Системы «Бердан» 1 20 — — 1 20 44) Системы «Виттерли» 1 20 — — 1 20 45) Австрийских 1 20 — — 1 20 46) Японских 1 20 — — 1 20 47) Карабинов Японских — 17 — — — 17 48) Русских 3-х лин. треб. осмотр — 214 — — — 214 49) Разных треб. починки — 375 — — — 375 53) Револьверов «Наган» 24 — — — — 24 54) Револьверов «Смит» 1 — — — — 1 55) Ружей разных дробовых 50 — — — — 50 Патроны 56) Учебных 3–х линейных 18 18000 — — 18 18000 57) Русских 3–х линейных в обоймах 6475 3885000 — — 6475 3885000 58) Русских 3–х линейных без обойм 139 139000 — — 139 139000 59) Гра 136 136000 — — 136 136000 60) Бердан 24 24500 — — 24 24500 61) Виттерли 51 51000 — — 51 51000 62) Японских — 500 — — — 500 63) К револьверу «кольт» 52 52000 — — 52 52000 64) К револьверу «наган» — 392 — — — 392 65) –//– «Смит и Вессон» — 600 — — — 600 Бомбы 66) Ручные бутылочные 112 8830 — — 112 8830 67) Капсюли для бомб 21 8820 — — 21 8820 68) Гранат французских без капсюлей — — — 21 — 21 69) Бомб аэропланных 4 20 — — 4 4 70) Запалов и принадлежностей для аэропланных бомб 5 — — — 5 — 71) Ракет 3 800 — — 3 800 72) Бомб разрушительных без капсюлей 2 — — — 2 — Члены Комиссии В. Стрельников, А. Кулигин

Завед. Гл. артилл. складом К. Готовцев.— Цит. с сайта проекта "Ижевские архетипы".

- Перейти ↑ Примечание Шорина внизу страницы – «Приказ по 2–й армии 1918 г. № 38–Д»

Первые военные успехи

1-й сводный полк, получив задачу уничтожить мелкие группы противника в районе с. Лубяна, в короткое время рассеял эти группы, достиг Мамадыша и около 20-го сентября взял его; преследуя противника, полк выдвинулся к устью р. Вятки, в Сокольи Горы.

Хотя успех этот, по его масштабу, и был ничтожным, но значение его было велико: это была первая победа после ряда панических отходов, – она подняла моральное состояние духа среди формируемых частей, рассеяла все страхи и зародила веру в себя и в успех борьбы.

По взятии Мамадыша, на помощь 1-му сводному полку, для овладения Елабугой, куда стали уходить белогвардейские силы, были выдвинуты: 1-й Смоленский полк, кавалерийский полк дивизии Азина, шедший походным порядком из Казани (с задачей 1-му эскадрону, оставаясь в селе Благовещенске, что в 20 км южнее г. Мамадыша, освещать район Камы от г. Чистополя до устья р. Вятки, а двум другим эскадронам, направленным по тракту Малмыж – Елабуга, освещать этот район), и речная флотилия в составе двух вооружённых судов – для разведки устья р. Вятки и низовьев Камы и содействия огнём овладению Елабугой.

Ко времени прибытия из Казани отряда Азина уже с достаточной точностью выяснилось, что учредиловские войска сорганизовались в довольно крупные отряды по линии Казань-Екатеринбургской жел. дороги, со штабом в Ижевске. Сюда же докатилась часть белых отрядов, разбитых под Казанью; установлено было и присутствие чехо-словаков. Белогвардейское командование силою мобилизовало рабочих Ижевских и Воткинских заводов в свои отряды, а небольшая часть, по-обывательски настроенная, и добровольно вошла в их состав.

Вся местность вокруг Ижевска представляет большие лесные массивы со множеством рек и речушек, по берегам которых расселилось вотяцкое племя. Народ крайне некультурный, тёмный по своим воззрениям и верованию, совершенно не разбирался в тех событиях, которые происходили непосредственно вокруг него, а тем более во всей стране; соседями у него были татары, недалеко ушедшие по своей культурности от вотяков; поэтому белогвардейскому командованию легко было как вотяков, так и татар завербовывать в свои отряды.[1]

В районе Агрыз (50 км западнее Сарапуля) находился, как об этом уже упоминалось раньше, наш отряд, силой более 2.000 человек, под командой уфимского рабочего т. Чевырева, посланного для подавления восстания в Ижевске. Отряд этот распадался на ряд небольших отрядов, составленных почти сплошь из татар и башкир;

хотя отряды и были вооружены, но они не были обучены; сильны же они были своею внутренней спайкой и влиянием Чевырева. Отряд уже давно был в белогвардейском окружении и не мог вырваться из кольца, несмотря на все попытки и усилия. Но и белогвардейские силы не смогли сломить упорства отряда, несмотря на своё превосходство над ним. Все сведения об отряде Чевырева получались через перебежчиков.

Для связи с отрядом и выручки его из тяжелого положения и было решено направить вновь формируемую дивизию Азина. Дивизия сосредоточивалась на станции Сюгинская для дальнейшего наступления вдоль жел. дороги Казань – Екатеринбург; одновременно дивизии предписывалось войти в связь с частями, которые держатся по р. Вале.

В конце сентября Елабуга, после ряда настойчивых атак молодых красных полков, пала; отряды белых стали отходить вверх по Каме. К этому времени подошла военная Волжская флотилия под командой Раскольникова; флотилия была временно включена в состав 2-й армии и приняла участие в преследовании отрядов, разбитых под Елабугой.

Наступление по линии жел. дороги Казань – Екатеринбург развивалось весьма успешно, несмотря на то, что противник при своём отступлении сжигал или разрушал все мосты, перекинутые через реки, которые при осеннем своём разливе могли создать ряд весьма трудно проходимых препятствий; но из этого затруднительного положения части выходили благополучно благодаря тому, что бывший при армии головной эксплоатационно-строительный железнодорожный отряд Комиссариата Путей Сообщения, следуя непосредственно за частями, при помощи окрестных крестьян и приданных из армии сапёр, весьма часто вёл свою работу по восстановлению разрушенных и сожжённых мостов под огнём противника. Работой этой руководил инженер Белоцерковец[2], один из строителей Казань-Екатеринбургской железной дороги. Постройка мостов шла круглые сутки – ночью при зареве огромных костров – и настолько успешно, что не задерживала наступления частей.

Части 2-й сводной дивизии, ведя непрерывно бои, сумели преодолеть не только силы противника, но и все местные препятствия, неудержимо шли вперёд. К концу сентября дивизия достигла станции Агрыз, где и произошла встреча с отрядом Чевырева.[3]

Силы которые были под Елабугой, по овладении последней энергично продолжали двигаться вверх по реке Каме, очищая район по обе стороны реки от белогвардейских банд. Часть же войск 1-й сводной дивизии со штабом была посажена на суда и отправлена в район Николо-Берёзовки. Волжская военная флотилия шла вверх по реке Каме.

Организационная работа 2-й армии

С каждым днем после 14-го сентября силы армии росли: формировались полки и другие роды оружия из тех пополнений, которые прибывали из центра, или из отдельных полков и маршевых рот, а равно из того людского материала, который накоплялся по мобилизации.

Отряд т. Чевырева, после соединения со 2-й сводной дивизией, имел в своем составе: роты Чевыревского отряда; 1-ю роту Петербургской продовольственной образцовой дружины; 1-ю и 2-ю роты Латышского батальона, 8-ю роту 4-го продовольственного полка; 9-ю и 10-ю роты Московского продовольственного полка. Все эти части были переформированы в 4-й сводный полк, который и вошёл в состав 2-й сводной дивизии. Командиром полка был назначен т. Чевырев. Лёгкая батарея и взвод гаубичной батареи вошли в состав дивизии.

Одновременно со строевыми частями формировались или переформировались и те отделы и учреждения, которые необходимы были для обслуживания армии.

Надо сказать, что большая и сложная организационная работа по созданию 2-й армии проходила с поразительной скоростью, с особым энтузиазмом и с особым желанием создать из 2-й такую силу, которая была бы способна во всех отношениях с успехом бороться с врагами, которые протянули руки к завоеваниям Октября.

С первых дней формирования армии большой заботой для РВС было создание политического отдела с опытными работниками, чтобы последний направлял всю свою деятельность на воспитание масс и внедрение в них сознательной дисциплины. Вскоре политический отдел начал издавать газету «Известия Второй армии», где, главным образом, проводилась идея расширения и углубления переломного настроения в красноармейских массах, сообщение массам правильного понимания революционных событий, умение разбираться в политической обстановке и явлениях и т.д. Учреждены были чрезвычайно-следственная комиссия и военный трибунал; оба отдела с ревнивой настойчивостью стали очищать армию от всех вредных элементов как среди красноармейских масс, так и командного состава и оберегать моральное состояние армии.

К 1-му октября 2-я армия уже представляла реальную силу, вместе с тем продолжая стремительно расти во всех отношениях, внутренне крепнуть, а в своих первых боевых действиях закаляться, приобретать знание и умение бить врага. 28-го сентября командующим 2-й армией был утвержден т. Шорин.

Взятие Сарапуля

По взятии станции Агрыз части 2-й сводной дивизии, оставив заслон на Ижевском направлении, повели наступление против Сарапуля, где засели учредиловские войска. Операция эта увенчалась полным успехом, и Сарапуль соединёнными усилиями 2-й и 1-й сводных дивизий внезапным ударом 4 октября был взят. Противник спешно стал уходить частью на Воткинск, а частью на пароходах вверх по р. Каме.

Со стороны Ижевска противник сам перешёл в наступление и потеснил заслон на ст. Агрыз, но дальнейшего развития успеха он не имел, благодаря принятым мерам.

Незадолго перед взятием Сарапуля было предупреждено исполнение крайне коварного и злодейского замысла, который по своей жестокости затмил бы времена Нерона. Через агентуру стали доходить сведения, что белогвардейское командование, арестовав

несколько сот рабочих и прочих трудящихся за сочувствие коммунистической партии и советской власти и посадив их в трюмы баржей, морило их голодом и подвергало всяким жестоким истязаниям. Когда стало видно, что Сарапуль не удержится, то было решено баржу с заключёнными сжечь, предварительно выведя её на середину реки, а заключённых замуравив в трюмах. Чтобы спасти заключённых от этой страшной и кошмарной смерти, командование флотом, не задумываясь, решается на крайне рискованный поступок. Т. Раскольников с частью судов из флотилии, под белогвардейским флагом, подплывает к судам белых, стоящим у Гальян (30 км севернее Сарапуля), и здесь отдает приказание, как бы от имени белогвардейского командования, немедленно забуксирить баржу с заключёнными для исполнения над ними приговора. Белогвардейцы, ничего не подозревая, беспрекословно подчиняются приказу и прицепляют баржу, которая благополучно уводится. Радость спасённых не поддаётся описанию. Сами же заключённые представляли собой ужасный вид: они были измождены от голода, едва держались на ногах, среди них много избитых и изувеченных; было большое количество полузамёрзших, так как лишь немногие имели возможность воспользоваться старыми рваными рогожами и дырявыми мешками, чтобы укрыть себя от холода, который давал себя чувствовать, потому, уже стояла глубокая осень.

При отходе из Сарапуля противник взорвал один пролёт жел.-дор. моста через р. Каму. Так как эта дорога, при развитии дальнейших боевых операций в будущем, должна была играть для армии большую роль, то было решено немедленно начать восстанавливать разрушенную ферму моста; для этих работ был привлечён тот же головной строительный железно-дорожный отряд и инженер Белоцерковец. Ферма для этого моста была сооружена Воткинским заводом. Несмотря на зимнюю стужу, работы по восстановлению двигались весьма успешно, что нужно отнести к сознательности рабочих.

Взятие Сарапуля, одного из центров белогвардейского и чехо-словацкого засилия, значительно ободрило войска; по настроению чувствовалось, что они готовы продолжать борьбу до конца.

Взятие Ижевска

После взятия Сарапуля армия начала усиленно и серьёзно готовиться к Ижевской операции, так как агентурная и войсковая разведка доносила, что здесь со стороны противника нужно ожидать сильного отпора, что к Ижевску стягиваются силы и собираются технические средства борьбы, а вся местность вокруг города укреплена окопами и проволочными заграждениями. Становилось ясным, что тех сил, которыми располагала армия, недостаточно, что она

нуждается в пополнении, что и произошло в ближайшее время; части 1-й и 2-й сводных дивизий увеличиваются в своём составе. В середине октября прибывают в армию роты чрезвычайных комиссий: Московской, Смоленско-Рязанской, Саратовской и Нижегородской. Из этих частей формируется 6-й сводный полк (приказ № 99) и зачисляется в состав 1-й сводной дивизии. Помимо вышеуказанных частей, в армию прибыли уже сформированный полки: Карельский, Пензенский и Мусульманский.

Но не дожидаясь ещё прибытия подкреплений, армия приступила к выполнению намеченной операции, постепенно охватывая Ижевск со всех сторон, оттесняя противника к заводу и с боем занимая одну за другой деревни, лежавшие на юго-запад и юго-восток от Ижевска. С севера части Особой дивизии вели наступление на Воткинск.

Для обеспечения Ижевской операции от всяких случайностей и для предупреждения возможного контр-наступления со стороны противника, сгруппировавшегося на левом берегу р. Камы, был выдвинут в район южнее г. Сарапуля Карельский полк, на который была возложена задача охранять устье р. Белой и не позволять неприятельским судам вытравливать мины, заложенные военной Волжской флотилией, до ухода её с р. Камы в Нижегородский затон вследствие наступавших заморозков; вместе с тем полк должен был препятствовать неприятельской флотилии, уклонившейся от боя с Волжской флотилией и укрывшейся в р. Белой, прорваться к г. Перми для помощи своим войскам, оперировавшим как против названного города, так и против сосредоточившихся вокруг Ижевска частей, и вообще не допускать переправы через р. Каму неприятельских банд на линии Чеганда – Сарапуль.

Большое внимание было также уделено и истреблению тех мелких группировок белых, которые действовали к западу от Ижевска, а равно и ликвидации развившейся партизанщины со стороны стихийно организовавшихся отрядов, которые под девизом борьбы с белыми, в сущности, творили всякое насилие, вымогательства и грабежи над крестьянами богатых сёл, расположенных по реке Вале и ее притоках.

Опасность от действий всех этих отрядов становилась весьма большой и уже угрожала тылу войск, оперировавших против Ижевска, ввиду чего пришлось назначить Пензенский полк для борьбы, конфискации оружия и восстановления порядка в этом районе.

Бои под Ижевском 5-го, 6-го и 7-го ноября достигли большого напряжения; та и другая сторона дрались с большим упорством, неся большие потери. Этими боями подтвердились сведения агентуры, что вокруг всей территории завода противником вырыты окопы

с ходами сообщений в тыл и усилены проволочными заграждениями. Войскам отдаётся приказ взять Ижевск 7-го ноября во что бы то ни стало.

7-го ноября, с утра, началась усиленная артиллерийская подготовка атаки и устройство проходов в проволочных заграждениях. Вера в успех настолько велика, что было приказано держать прямой провод с Московским Кремлём для немедленной передачи сообщения о падении Ижевска в день, когда праздновалась годовщина Октябрьской революции.

К 17 часам войска были уже у проволочных заграждений и готовились к штурму. Противник вёл бешеный огонь из орудий, пулемётов и ружей. Но на фронте, незадолго перед этим решающим моментом, происходит позорный случай, едва не сорвавший успешность начатой операции. На правом фланге боевой линии в числе прочих частей был 2-й Мусульманский полк, который не выдержал огня, дрогнул и позорно бежал с поля сражения, оставив противнику батарею, пулемёты и другую материальную часть. На пути бегства людьми полка был разграблен полковой обоз, похищены вещи командного состава. Весь же командный состав в этом полку держал себя образцово. 2-й Мусульманский полк за своё позорное и преступное поведение был расформирован.

Позорное бегство полка, однако, не поколебало духа соседних полков, и паника не передалась, а полки ещё удесятерили свою настойчивость по овладению Ижевском. В 19 час. 40 мин. Ижевск был взят штурмом; главный удар был нанесён 3-м и 4-м сводными полками 2-й сводной дивизии, которые героическим порывом прорвались через несколько рядов хорошо оборудованных окопов и проволочных заграждений. Бронированный поезд «Свободная Россия» ворвался на станцию Ижевск и своим огнём внёс в ряды белогвардейцев сильнейшее расстройство. Кавалерия вслед за пехотой ворвалась в город, на улицах которого завязались ожесточенные бои.

Белые в панике отступили на Воткинск. Удар был настолько ошеломляющим, что противник не успел даже повредить оружейный завод и взорвать знаменитую плотину.

Вслед за взятием Ижевска пал и Воткинск; здесь армия сильного сопротивления не встретила. Белогвардейцы при оставлении города проявили большие зверства по отношению к рабочим и тем, кто выражал сочувствие Красной армии, зверски замучив до 80 человек.

Как только Ижевск был взят, немедленно по прямому проводу от Реввоенсовета армии была дана на имя председателя Совета Народных Комиссаров Владимира Ильича Ленина телеграмма:

«Доблестные войска 2–й армии шлют горячее поздравление с великим праздником и подносят город Ижевск. Сего числа в 19 часов 40 минут город Ижевск взят штурмом».[1]

В ответ на эту телеграмму от тов. Ленина получена была в 22 часа 7-го ноября следующая телеграмма:

«Командующему 2–й армией. Приветствую доблестные красноармейские войска со взятием Ижевска. Поздравляю с годовщиною революции. Да здравствует социалистическая Красная армия».

Взятие Ижевска и Воткинска и нанесение серьёзного поражения войскам белых является первой большой победой в истории 2-й армии. Этой победой она безусловно могла гордиться, и значение её ни в коем случае нельзя умалять, особенно, приняв во внимание, что одержала эту победу армия, только что рождённая в огне, молодая, не совсем ещё окрепшая в смысле организационном и не имевшая ещё достаточного боевого опыта, технически слабо снабжённая, но зато спаянная одной волей и желанием защищать завоевания Октября до последнего вздоха.

Взятие Ижевска имело ещё огромное значение и потому, что в районе его находился большой оружейным завод, который, к счастью не был разрушен белыми при отходе (до этого не допустили лучшие и сознательные рабочие), почему и производство винтовок было немедленно налажено, а это, в свою очередь, отразилось на улучшении вооружения как 2-й армии, так в равной степени и других армий.

- Перейти ↑ Как видно из предыдущего описания, "взятие" Ижевска 7 ноября фактически означало вторжение штурмующих красноармейских войск в город. РВС 2-й армии в это время находился в Вятских Полянах, и телеграмма в центр могла быть послана после донесений начдива Азина. Свидетельства непосредственных участников показывают, что на следующий день бои за город Ижевск продолжались на его улицах и прекратились только к вечеру 8 ноября. См., например, Воспоминания Чернецова Ивана Андреевича

Мероприятия для поднятия боеспособности армии

Основная работа по укреплению мощи армии безостановочно продолжалась. Очень большое внимание было обращено на создание учебных школ, где мог бы подготовляться младший командный состав. Обнаружившийся в частях некомплект командного состава этой категории давал чувствовать себя не только при выполнении боевых операций, – так как мелкие единицы оставались без управления, – но также и на внутренней жизни частей. Для замещения этих должностей, из прибывающих пополнений можно было использовать весьма небольшой процент. При этих учебных школах были открыты особые отделения для подготовки опытных пулемётчиков. Артиллерия, в свою очередь, нуждалась в орудийных начальниках, разведчиках и телефонистах; для подготовки этой были также открыты школы. Для поднятия уровня знаний у среднего командного состава были сформированы повторные курсы.

Пополнение некомплекта в частях армии установлено было при помощи мобилизации населения, которое призывалось уже на справедливых и законных началах, между тем как до сего времени это совершалось без всякой системы, так как части, при движении

вперёд, самостоятельно мобилизовали мужское население, не разбираясь нисколько в его правах, и ставили людей в ряды без всякой предварительной военной подготовки, вследствие чего части подчас теряли устойчивость, ибо мобилизованные таким порядком нередко создавали панику и вообще сильно обременяли части. Для обучения призванных военному делу и их политического воспитания были сформированы батальоны, число которых достигло 6.

Много было положено усилий на то, чтобы все учреждения армии уложились в установленные штаты, внесли в свою работу больше делового порядка и законности, утвердили внутри себя разумную и сознательную дисциплину.Начальником штаба, вместо заболевшего т. Семёнова, назначен был т. Афанасьев. Произошла также смена членов РВС, так как вместо т. Гусева, перемещенного в РВС Восточного фронта, был назначен т. Василий Иванович Соловьев, а тов. Сокольников был отозван в центр.

Ввиду того, что фронт армии окреп, штаб армии со всеми учреждениями переходит в Сарапуль. Армия за это время усиливается 1-м Тамбовским авиационным отрядом в составе 8 самолётов. В декабре 1918 г. происходит переорганизация армии на основании приказа командования Восточного фронта. Из всех строевых частей формируется одна дивизия, которой присваивается именование: 28-я стрелковая дивизия. Начальником дивизии назначается т. Азин, начальником штаба – тов. Контрим, политическими комиссарами дивизии и штаба – тт. Сергеев и Лиде.

На усиление армии передаётся из 3-й армии действующая на правом фланге её 5-я Уральская дивизия, под командой Г.И. Овчинникова. Дивизия эта, как и прочие, образовалась из целого ряда отрядов Бирского, Осинского и Красноуфимского уездов. Эти отряды быстро почувствовали тягу к организации, дисциплине и объединились в полки, а впоследствии – в дивизию.

Происки империалистов, события в Сибири

Разраставшийся успех нашей революционной борьбы и рост Красной армии усиливали сплоченность империалистов всех стран и бешено развивали у них ненависть к нам. На дезорганизацию и разложение Красной армии они ассигнуют большие силы и средства, направив тысячи агентов, которые под видом солдат и командиров проникали в ряды армии и распространяли ложные слухи об отказе красноармейских полков от участия в войне против англо-французских хищников, с попыткой склонить к такому же отказу и вызвать смуту среди красноармейцев. Работа этих агентов коснулась и 2-й армии. Случаи неисполнения приказов и даже переход во вражеский стан – правда, мелкими частями – происходили и в нашей армии; были и случаи измены командного состава.

В целях противодействия контр-революционной деятельности и ограждения армии от пагубного влияния со стороны шпионов быстро принимаются меры для поимки агитаторов: установление наблюдения наружного и внутреннего за всеми частями; доведение до наивысшего напряжения нашей агитации, в которой разоблачались все грязные и подлые цели иностранных душителей международной социалистической революции. К чести нашей армии надо сказать, зараза не нашла для себя в её среде удобной почвы и не получила широкого распространения. Части, в главной своей массе, остались верными и надёжными бойцами для продолжения борьбы за советскую власть.

В Сибири 18-го ноября 1918 года совершается колчаковский переворот. Момент для переворота был благоприятный, так как Временное правительство серьезным авторитетом не пользовалось и не чувствовало в себе сил для решительной борьбы. Вслед за переворотом начала создаваться новая белая армия, на смену действовавшей до сего времени народной армии, которая хотя и достигла значительной цифры, но не имела никакой спайки и представляла негодный материал.

В создании новой армии большое участие приняли западные империалисты, отпустив большие денежные средства и большое количество всякого вооружения, снаряжения и обмундирования. Армия эта по своему строению приближалась к армии царского режима, имела сильные офицерские кадры; на высших командных должностях стояли царские генералы, с большим боевым опытом. Новая белая армия скоро выступила на арену борьбы.

Поход на Кунгур

После взятия Ижевска и Воткинска армия продолжала преследовать противника, переправившегося на левый берег р. Камы. В это время соседняя слева 3-я армия, наступавшая на Екатеринбург, первая почувствовала на себе силу новой белой армии и под ударами её начала постепенный отход. 5-я армия, наступавшая правее 2-й армии в общем направлении на Уфу, имела успех. Чтобы облегчить положение 3-й армии и оказать содействие 5-й армии, решено было продолжать наступление в общем направлении на Кунгур и этим самым навлечь на себя часть полчищ Колчака; 28-й дивизии даётся полоса наступления вдоль железной дороги Казань – Екатеринбург, с постепенным заходом правым плечом; 5-я Уральская дивизия должна была наступать в направлении г. Оса.

Наступление на Кунгур протекало в чрезвычайно трудной обстановке, при тяжёлых условиях. Осенняя пора уже миновала, наступила зима, которая на востоке в том году протекала необычайно сурово: морозы доходили до 30°–35°, часто сменялись вьюгами и сильными снегопадами. Войскам приходилось бороться не только с живой силой противника, но и с природой. Но, несмотря на все перечисленные трудности и опасности, армия, по мере движения вперёд, продолжала отбрасывать стоящего перед ней врага.[1] Фланги армии с движением вперёд всё больше и больше обнажались, и угроза удара во фланги и тыл стала расти. Связь с частями 3-й и 5-й армий становится держать всё труднее и труднее.

19-го декабря 3-я армия под напором больших сил белых оставляет Пермь, тогда как 5-я армия одерживает большой успех и 30-го декабря занимает Уфу.

К концу февраля 1919 г. армия уже почти достигла Кунгура, но здесь она встречает настолько сильное сопротивление, что преодолеть его не в состоянии. Находясь у Кунгура, 2-я армия по отношению к 5-й и 3-й армиям занимала значительно выдвинутое вперёд положение, что, как уже было указано выше, являлось для неё крайне опасным и даже больше – катастрофическим. Оба фланга прикрывать было нечем. Однако, ставя себя в такое угрожающее положение, она этим самым облегчала положение соседним армиям, навлекая на себя значительную часть полчищ Колчака. 3-я армия после сдачи Перми продолжала отходить и докатилась до г. Глазова.

В начале марта 1919 г. Колчак наносит удар на Бирск против левого фланга 5-й армии, что заставило её начать отступление.

Противнику представлялась весьма лёгкая задача – окружить армию и уничтожить. 2-я армия, будучи ослаблена тяжёлым зимним походом, а также вследствие наступившего перевеса сил на стороне противника, начала, в свою очередь, отход.

- Перейти ↑ В период наступления 2-й армии в сторону Кунгура ей противостояли ижевцы, воткинцы и свежемобилизованные части из местных уездов, которые испытывали недостаток в стрелковых боеприпасах и артиллерии. Об этом говорят следующие документы за декабрь 1918 года (подчёркивания мои - ВА):

Телеграмма В. Поляны Штаб 2 Арм.

Ижевск политкому Зорину и комбриг 3 тов. Северихину<…>

Разведывательная сводка к 9 часам 7 декабря карта 10 вёрст разведкой Полтавскаго полка выяснено что противник отступает из дер. Калегино скобка что прямо на восток 20 верст от села Николо Березовки скобка направление отступления двоеточие две роты Сарапульскаго полка через село Черкул скобка что прямо на восток дер. Калегино 20 верст скобка Бирский отряд отступает в с. Бураево скобка что прямо на юго/восток от села Черкул 20 верст скобка точка белые жителям деревень дают винтовки по 2 патрона и заставляют наступать до Бирска точка жители по дороге разбегаются.

<…>— РГВА. Ф.169, оп.1, д.256, л.22. - Цит. с сайта проекта "Ижевские архетипы".

Телеграмма Сарапул

Командарму 2 тов. Шорину (карандаш.)

31/ XIIРазведкой установлено что на участке дивизии сражаются силы противника следующих полков двоеточие первый имени 17 августа второй имени Учредительнаго собрания запятая третий имени Чехословаков четвертый имени Союзных держав Воткинские полки Первый Михайловский Второй Сарапульский и два Сайгатских полка 17 Стерлитомакский 16 Мусульманский запятая Уфимский запятая Аскинский и Первый и Второй Бирский полки. Барабановский ударный отряд<…>

Белые в бою на дер. Таюш наступали несколькими цепями 1 цепь без оружия вторая с винтовками третья без оружия а дальнейшие неизвестно а дальнейшие по видимому без оружия точка 6779— РГВА. Ф.169. – Оп. 1. – Д. 256. – Л. 32-33. - Цит. с сайта проекта "Ижевские архетипы".

Боеспособность воткинцев была снижена также недостатками в руководящих кадрах.

Карандашная запись на телеграфных бланках. От 5 января.

[Л.52] Ввиду потери некоторых пунктов и невозможности принять соответствующие меры на фронте Воткинской армии диктуется следующее донесение, [Л.53] с копией генералу Дронову:

«Воткинскую армию противник сильно теснит точка между штабами и ея частей за отсутствием средины связи запятая условия местности и создавшегося положения последние дня хотя бегство в армии нет отходят с боем [Л.54] при отходе был уничтожен один советский полк точка штаб армии отходит в Нижне-Саранинский завод точка с дальнейшим отходом положение будет критическое т.к. в ближайшем тылу нет деревень гор. Уфа и горный кряж точка Командном составе и без того не вполне [Л.55] дисциплинировано замечается упадок дисциплины командующий армии сильно заболел после контузии которую получил при выезде на позицию 1 января на броневике не обходимо для сохранения армии выслать поддержку по крайней мере один полк чем сохра-[Л.56]-ните и ободрите и поднимете дух солдат точка Возможно что командующий на днях по болезни должен будет сдать временно командование армией точка крайне необходимо выслать опытных офицеров для руководства в армии [Л.57] штаба точка Командном составе нет хороших работников опытных так как кроме отдельных личностей состоит из бывших солдат произведенных капитаном Юрьевым точка кроме этого получается [ряд] неприятностей со стороны партизана подпоручика Борчанинова точка [Л.58] при непринятии просимых мер грозит опасность потерять армию.

Офицер для связи при штабе группы Камский поручик Миролюбов».— РГВА. Ф.39736, оп.1, д.1, л.52-58.

Отступление от Кунгура на р. Вятку

АРМИЯ, сознавая своё крайне тяжёлое положение, не дрогнула и не растерялась перед нараставшей угрозой быть обойдённой со всех сторон, а ещё больше почувствовала в себе силы и мужество бороться с противникам, превосходящим её числом и техникой.

Шаг за шагом отходила армия, нанося врагу жестокий урон, и испытывала, в свою очередь, невероятно тяжёлые лишения, идя по глубоким снегам, страдая от продолжавших ещё стоять сильных морозов и затрачивая на всё это огромную физическую энергию.

Не раз части армии сами переходили в наступление, чтобы сдержать напор врага.

Больше всего опасность угрожала правому флангу армии, так как противник после удара в левый фланг 5-й армии стремительно развивал свой успех между флангами 5-й и 2-й армий. Чтобы не дать возможности противнику обойти фланг и ударить по тылам, было брошено всё, что имелось под рукой: и запасные батальоны, и школы, и два прибывшие из Казани батальона, наскоро сформированные. Как и следовало ожидать, батальоны эти, не будучи обучены, со слабой организацией, существенной пользы принести не могли, после первого артиллерийского боя разбежались, и восстановить среди них порядок возможности уже не было. На левый же фланг была направлена бригада 7-й стр. дивизии, которая прибыла в армию в начале года ещё не совсем сформированной и требовала ещё работы над собой как в организационном отношении, так и в смысле обучения и политического воспитания. Части этой бригады упорства в боях не проявляли, а подавались назад. Когда же противнику удалось совершить глубокий обход левого фланга и повести наступление в направлении на Воткинск, то части окончательно потеряли устойчивость, так как лишились руководства вследствие измены начальника дивизии Романова, перешедшего на сторону белых.

Ввиду ненадежности частей 7-й стрелковой дивизии были приняты самые энергичные меры по эвакуации Ижевского оружейного завода и паровозо-строительного Воткинского. С оружейного завода, благодаря распорядительности заводской администрации и сознательности самих рабочих, удалось вполне благополучно эвакуировать всё оборудование завода в безопасное место, чего нельзя сказать про Воткинский завод, где бывшие на ходу паровозные цехи остались невывезенными вследствие измены некоторой части служащих и рабочих.

В дальнейшем своём отходе армия яростно отбивалась от наседавшего противника, которому лишь дорогой ценой удавалось овладевать каждым шагом пространства. При подходе к р. Каме положение для 28-й стрелковой дивизии создалось весьма тяжёлое и опасное. Противник поставил себе целью во что бы то ни стало окружить дивизию и затем пленить; поэтому части, действовавшие на флангах дивизии, всемерно старались сомкнуться между собою. Для дивизии оставался уже лишь узкий коридор, через который она могла уходить. Надо было проявить много спокойствия и геройства, чтобы не дать врагу окончательно захлопнуть последнюю отдушину и не очутиться в кольце. Дивизия великолепно справилась с этой невероятно тяжёлой и опасной задачей, не раз части бросались в штыки, чтобы прочистить себе проход.

Хотя для облегчения отхода 28-й дивизии и были заблаговременно построены окопы впереди Сарапуля, на левом берегу Камы,

и для занятия их был выдвинут батальон пехоты, чтобы принять на себя отходящие части, но вследствие создавшейся паники батальон разбежался, почему и не оказал никакого содействия. Паника на частях 28-й дивизии не отразилась. Всё пространство от Кунгура до Камы в 150–170 км было преодолено в течение более месяца. Несмотря на тяжёлые условия зимней кампании и настойчивое наседание противника, армия пока выходила из положения с честью, потеряв незначительное количество обоза, а из материальной части артиллерии – не более 4 орудий.

В первых числах апреля армия оставила Сарапуль; жел.-дор. мост через Каму был взорван в последнюю минуту. Штаб армии оставался до последней возможности, непосредственно руководил боевыми действиями и оставил город уже тогда, когда неприятельская артиллерия начала его обстрел. Штаб армии со всеми переехал в Казань.

На правый берег р. Камы части армии перешли с ослабленными рядами; много бойцов выбыло из строя не только убитыми и ранеными, но и по болезни вследствие перенесённых холодов; однако армия в целом морально не была потрясена, а была по-прежнему героически стойка.

На реке Каме сдержать натиск противника армия не смогла: фланги по-прежнему висели в воздухе, а со стороны Ижевска и Воткинска нависал удар по тылам армии, и она вынуждена была продолжать отход, цепляясь за каждый местный предмет, порой переходя, в свою очередь, на некоторых участках в контр-атаки.

В дальнейшем отход осложнялся природными условиями: началось таяние снегов, дороги стали трудно проходимыми даже для людей; трудно было двигаться артиллерии, орудия то и дело застревали, приходилось прибегать к помощи людей. Противник же с большой настойчивостью вёл наступление, стремясь во что бы то ни стало открыть себе широкий и свободный путь на Казань. Встречая упорное сопротивление, он не раз прибегал ко всевозможным хитростям и коварству, лишь бы только сломить ненавистную ему силу. Нельзя обойти молчанием один коварный и дерзкий случай, имевший место в начале апреля. Противнику удалось очень искусно перехватить боевой приказ, передававшийся по прямому проводу из штаба армии вызванному к телеграфному аппарату командиру дивизии, фактически оказавшемуся доверенным лицом белогвардейского командования. В перехваченном приказе командование белых изменило директиву в свою пользу настолько искусно, что не вызвало у наших командиров дивизий, по передаче искажённого приказа, никаких особых сомнений, и они, в свою очередь, в приказах по дивизиям развили даваемые указания.

В директиве, переданной от противника, предлагалось начать немедленно безостановочный отход, не задерживаясь даже на таком важном рубеже, как Вятка. Однако эта хитрость врагу не удалась, так как очень скоро было обнаружено, что дивизии выполняют не то, что им нужно, они были остановлены, и действия их были исправлены, согласно сложившейся обстановке.

По мере приближения к р. Вятке для армии усиливалась опасность быть смятой перед рекой, которая уже освободилась от зимних оков. Надо было проявить много геройства и упорства, чтобы обеспечить себе благоприятную обстановку для переправы через реку. Армия, ведя бои своими арьергардными частями, сдерживала натиск противника, давая возможность в это время обозам, артиллерии и главным силам совершать переход на правый берег реки. Переправа производилась самым примитивным способом; никаких паровых судов не было, под рукой имелись лишь в незначительном числе паромы и прочие мелкие плоскодонные суда. Вся переправа закончилась в последних числах апреля и весьма благополучно; противник не сумел нанести нам поражение перед рекой.

По переправе через Вятку фронт армии протянулся от Малмыжа до устья р. Вятки. Громадный жел.-дор. мост через Вятку не был подвергнут разрушению, дабы можно было в будущем использовать его как для движения поездов, так и для облегчения переправы. Для защиты его от захвата белыми, впереди моста было построено предмостное укрепление, которое было занято значительными силами армии.

Более двух месяцев продолжался примерный в гражданской войне отход от Кунгура до р. Вятки; армия с честью вышла из-под удара, чтобы за р. Вяткой собраться с силами и вновь обрушиться на врагов революции.

Подготовка к наступлению. Новая реорганизация армии. Положение на фронте и в тылу армии Колчака.

По занятии рубежа р. Вятки армия стала усиленно приводить себя в порядок. В это время был брошен в Советской России лозунг: «Все на восток!». Этот лозунг был подхвачен с большим энтузиазмом. Всё внимание заострялось на Восточном фронте. Партия, советские центры в спешном порядке выделяли силы для помощи фронту. На фронт посылаются новые части, новые партийные силы, новые рабочие полки. В армию окончательно стянулись две бригады 5-й стрелковой дивизии. Помимо людского пополнения, армия пополнялась во всех отношениях и материально. Для переправы собирались пловучие средства, с зимовки подтягивались суда, из которых часть блиндировалась и вооружалась. Не забывалась и

боевая работа; разведывательные партии переправлялись на противоположный берег, с боем стараясь выяснить силы противника и его расположение. Противник, в свою очередь, неослабно вёл атаки для овладения предмостным укреплением. Военная Волжская флотилия готовилась вступить в воды р. Камы. Одновременно армия готовила себя к ответному удару, производя усиленную военно-тактическую подготовку, стрельбу пехотой и артиллерией. Партийные же товарищи, ведя усиленную работу по подготовке масс к предстоящему наступлению, сумели вдохнуть свежие силы, с которыми армия победно пошла вперёд и уже не дала Колчаку остановиться. Ко дню перехода в наступление армия реорганизовалась и была в составе четырёх стрелковых дивизий (5-й, 7-й, 21-й и 28-й).

Во второй половине апреля 1919 г. наступление Колчака замирает, так как оно начато было без сосредоточения резервов. Возможность наступления ранней весны не была учтена; к разливу рек резервы запоздали, между тем части, ведшие наступление, первоначального успеха развить не могли, выдохлись, устали, нуждаясь в смене. Ранняя весна и разлив рек дали поэтому длительную задержку в боевых операциях, которая оказалась достаточной для того, чтобы дать возможность Красной армии получить перевес над противником. Очень сильно влияла на развитие успеха неорганизованность тыла у врага.

В Сибири, тем временем, крестьянские восстания не прекращались, они временно затихали там, где у администрации было достаточно сил для подавления, и снова вспыхивали, как пожар; это была упорная и организованная борьба. Настроение крестьян было против всяких мобилизаций; они отказывались платить налоги и вообще отказывались выполнять какие бы то ни было общественные повинности. При подавлении восстания применялись жестокие репрессии: сжигали деревни, топили людей в реках, пороли, без разбора расстреливали.

Весной 1919 года у всего сибирского населения нарастает сознание, что там, за фронтом, они имеют союзника в лице Красной армии, скорого появления которой нужно ожидать и которая явится спасительницей от всех насилий, творимых Колчаком, и даст возможность вернуться к миру и спокойному труду.

Переход в наступление и разгром армий Колчака

Настал момент, когда армия, оправившись от тяжёлого похода и боёв, пополненная новыми силами, прибывшими с заводов и фабрик, и окрепшая духом, была готова по первому приказу ринуться на врага. Соседняя справа 5-я армия уже перешла в наступление и победоносно двигалась, давя противника и отбирая города.

Для перехода в наступление был выработан следующий план. Главный удар наносится в левый фланг противника. Для этого удара назначалась 28-я стрелковая дивизия, которая сосредоточилась в районе г. Мамадыша; содействовать этому удару должна была военная Волжская флотилия, под командой Раскольникова, а впоследствии – т. Смирнова, которая к началу наступления прибыла из Нижегородского затона. Центр армии должен сокрушительным ударом прорвать расположение противника и расколоть его. На левый фланг возлагалась задача противодействовать всяким случайностям и, в свою очередь, содействовать общему наступлению. Еще задолго до начала наступления с целью ввести противника в заблуждение усиленно подчеркивалось решение повести главную атаку – фронтальную против жел.-дор. моста через р. Вятку, для чего в центре сосредоточивались части 5-й и 7-й стр. дивизий, устанавливалась тяжелая артиллерия. С верховьев р. Вятки подтягивались вооружённые буксиры и прочие пловучие средства для переправы войск; беспрерывно велась усиленная боевая разведка крупными частями. Всё время происходили усиленные занятия и всякие маневренные передвижения. Противник внимательно следил за всеми нашими приготовлениями и передвижениями и, в свою очередь, за своим центром стягивал силы для встречного удара.

В ночь с 24-го на 25-е мая армия перешла в наступление. 28-я стрелковая дивизия, несмотря на широкий разлив р. Вятки, весьма быстро совершила переправу при помощи баркасов и паромов и, сбив боевое охранение противника, повела стремительное наступление. Противник был ошеломлён внезапностью, так как не ожидал удара с этой стороны, будучи уверен, что фланг, припёртый к непреодолимой преграде – реке Каме, – неуязвим, но, когда почувствовал натиск, стал отходить. Центр в своём наступлении первое время такой удачи не испытал, да и трудно было рассчитывать на успех, так как сразу большого количества войск переправить на левый берег было нельзя ввиду отсутствия достаточного числа судов; между тем, для противника наступление это не было неожиданным: он был подготовлен к встрече. Загорелся упорный бой. Левому флангу 21-й стр. дивизии пришлось всего труднее, так как дивизия имела перед собой весьма стойкие части, которые бросались в штыки на переправившиеся части и заставляли уходить обратно; в то же время артиллерийский и пулемётный огонь противника наносил урон переправляющимся.

В последующие дни 28-я стрелковая дивизия своё наступление развивала успешно и по овладении Елабугой приступила к захождению правым плечом, создавая этим самым угрозу тылу армии белых, а центру своему облегчая сломить упорство противника.

Военная Волжская флотилия, с первых дней наступления, дальним огнём с своих судов оказывала свое содействие дивизии, громя ближний тыл белых. Разведывательные суда, при подъеме вверх по реке Каме, перед Елабугой, потеряли два судна, причём одно из них взорвалось на мине. Бой этих судов показал, что река минирована, вследствие чего оказалось необходимым приступить к спешному вылавливанию мин. Левый фланг армии, после целого ряда настойчивых атак и после того, как центр белых стал сдавать, окончательно утвердился на левом берегу реки и повёл успешное наступление вперёд. Противник, несмотря на стремительный натиск 28-й дивизии, продолжал придерживаться сложившегося у него мнения, что главного удара ему нужно ожидать по его центру, что тот удар, который наносится 28-й дивизией, есть не что иное, как демонстративный удар, почему и не предпринимал никаких перегруппировок войск на своём фронте. Вся обстановка слагалась благоприятно, и она же повелительно требовала безостановочного наступления, чтобы помешать врагу привести себя в порядок и совершить нужные маневренные передвижения. Армия продолжала неудержимо двигаться вперёд, ведя упорные и кровопролитные бои. Флот продолжал подниматься вверх по реке, но с большой осторожностью, имея впереди тральщиков для вылавливания мин. Чтобы не подвергнуть операцию случайностям со стороны левобережной полосы, были оставлены в селениях Тихие Горы, Пьяный Бор и Чеганда сильные заставы, в особенности в последнем пункте, где можно было ожидать выхода вражеских судов с р. Белой.

При своём движении вперёд, армии пришлось столкнуться с целым рядом трудностей, которые усложняли наступление, и на преодоление их нужно было затрачивать немало физической энергии. Главные трудности при движении представляло множество разлившихся речёнок и рек, которые зачастую приходилось переходить вплавь, так как мосты, в большинстве случаев, или были снесены половодьем, или сожжены при отходе противником.

В особенности много испытаний пришлось выдержать 21-й стрелк. дивизии, при вступлении её в полосу лесов, окружавших Ижевский район; её части, совершая переход по кочковатой местности, были настигнуты мириадами комаров и мошкары, которые тучами набрасывались и забивали рот, глаза и уши, причиняя невероятные страдания, приводя бойцов в бешенство. Выбравшись из этих смертоносных болот, дивизия попала на горящий торф, который ожигал ноги, а дымный смрад затруднял дыхание настолько, что многие впадали в обморочное состояние; но все эти муки и страдания дивизия быстро оставила позади, героически всё преодолев.

По мере приближения к реке Каме армии приходилось чувствовать упорство и устойчивость противника, который, дабы не быть

сброшенным в реку, напрягал все усилия, чтобы сдержать натиск армии; цеплялся за каждый местный предмет и не раз переходил своими отборными частями в контр-наступление и имел успех. Сколько ни проявляла армия настойчивости и геройства, чтобы не дать врагу уйти за Каму, всё же ему удалось благополучно переправить свои силы на левый берег. Успеху этой переправы помогло и то обстоятельство, что противник сумел собрать большое количество всяких пловучих средств. Положение армии начинало становиться тяжелым, так как обстановка вызывала необходимость продолжать безостановочное преследование разбитого и потрясённого противника, чтобы не дать ему привести себя в порядок и подтянуть резервы; а между тем, частям армии совершать переправу, можно сказать, было не на чем, – противник всё угнал; если можно было найти пловучие средства, то только в виде небольшого числа лодок и паромов. Затребованные с Волги буксирные пароходы с баржами запоздали прибыть к нужному моменту, – они были задержаны продовольственными органами, спешно производившими перевозку хлеба для центра. Военная Волжская флотилия двигалась с большой осторожностью, так как сначала очищался фарватер от мин. Неприятельская флотилия, по выходе из реки Белой, уклонилась от боя с Волжской флотилией и ушла к Перми.

Войска 2-й армии, одухотворённые одержанной победой, не остановились перед такой большой преградой, как р. Кама; прекрасно сознавая, что дальнейшего поражения противника можно достичь с малой кровью, если в преследовании не будет перерыва, и, наоборот, придется затратить громадные усилия и принести неисчислимые жертвы, если задержаться у переправы, армия, не задумываясь перед опасностью, стала быстро переправляться на лодках и паромах на противоположный берег. Вскоре подошла Волжская флотилия и буксиры с Волги; при помощи их и были переброшены артиллерия и обозы.

По переправе через Каму наступление продолжалось с той же стремительностью, – противнику не удалось восстановить порядок в частях, и он продолжал отход. В этих и последующих боях армия берёт уже значительное число пленных; происходит и добровольный переход белых частей. На линии заводов В. Артынский, Бисертский и Сылвинский противник пытался задержать наступление армии, но не смог и был опрокинут; зато на линии заводов Михайловский, Нижне-Сергиевский и Уткинский, где была заранее укреплённая полоса, ему удается задержать наступление, и армия выдерживает упорные бои в течение ряда дней. Тем временем бригада 28-й стрелковой дивизии прорвалась трудным горным проходом на завод Марьинский и далее – на завод Мраморский по линии железной дороги Челябинск – Екатеринбург, совершив глубокий обход; этим манёвром

она создала угрозу тылу противника, и участь боя была решена. На линии упомянутых заводов полчищам Колчака наносится окончательное поражение. После этого сражения в тылу у белых создается паника. По линии железной дороги Пермь – Екатеринбург образовались целые толпы бегущих, которые смешались с частями отходивших войск; железнодорожные пути были все забиты эшелонами, которые были гружёны военным имуществом или до предела набиты обезумевшими от страха беженцами. На заводах Билимбаевский и Шайтанский огромные склады с военным имуществом и продуктами не могли быть вывезены и достались в руки армии.

На линии указанных выше заводов, несмотря на неприступную местность, представляющую собой громады гор с целым рядом других местных предметов, как-то: большие реки, заводы, усиленные при помощи инженерного искусства, – армии Колчака наносится самое чувствительное, самое тяжелое и в то же время последнее поражение, деморализовавшее его части так, что остановить их и повернуть снова на борьбу никто не был в силах, и они должны были начать безостановочный отход, теряя материальную часть и людей вплоть до Тобола. При дальнейшем движении армии рабочие и крестьяне с восторгом встречали войска, заражаясь их бодростью и воодушевлением.

14-го июля 1919 г., в 23 часа 10 м., армия овладевает столицей Урала – Екатеринбургом; полки 21-й и 28-й дивизий вошли одновременно в город; при вступлении они были приветствованы рабочими, вышедшими навстречу с красными флагами и пением революционных песен. В городе было захвачено 3.500 пленных, склады и прочие трофеи. Армия ликовала, гордясь огромной победой; вместе с ней ликовало и население.

Начатое 25-го мая наступление в течение 7 недель продолжалось беспрерывно с боями днём и ночью, встречая при этом на пути трудно проходимые преграды и другие тяжелые невзгоды. В течение этого времени было покрыто пространство по прямому направлению в 700–800 км, были совершены высокие подъёмы, переправы через огромные, разлившиеся реки – Вятку и Каму. За всё время было захвачено до 20.000 человек пленных.

По взятии Екатеринбурга армия продолжала движение на восток, преследуя разбитые части противника.

Расформирвание 2-й армии

2-й армии не пришлось углубляться далеко в пределы Сибири для преследования противника и отпраздновать окончательную победу. Весь Восточный фронт гнал перед собой разбитые части армий Колчака. Ни у кого больше не было сомнения, что опасность со стороны востока миновала. В то же время с юга надвигалась опасность для Советской России в лице армий Деникина, которые успешно двигались на север. Всё внимание переносится на эту опасность, и все силы концентрируются для борьбы с ней.

В конце июля месяца, по решению РВСР, армейский аппарат управления, РВС 2-й армии и 28-я стрелковая дивизия перебрасываются на Южный фронт. 5-я и 21-я стрелковые дивизии перебрасываются: первая – в 5-ю армию и вторая – в 3-ю армию; 7-я стрелковая дивизия ещё раньше вышла из состава армии. Этим самым кончилось существование 2-й армии, как самостоятельной единицы.

Недолгим было существование 2-й армии, – всего 10 месяцев, если считать началом её создания 14-е сентября 1918 года. На этом коротком отрезке времени армия выдержала ряд тяжёлых наступлений и отступлений, поражений и побед. Немногочисленными и слабыми были её первые отряды. На рр. Вятке и Каме они научаются верить в свои силы и учатся воевать. В борьбе с Колчаком армия растет и крепнет, неудачи не угашают её духа, а поднимают его на новую ступень; на долю армии выпадает честь раздавить полчища Колчака. Враги пытаются разрушить армию изнутри, создав в штабах и частях очаги для контр-революционной работы, но козни врагов разоблачаются, и армия очищается от белогвардейской заразы. Лучшие передовые пролетарии в качестве комиссаров, политических руководителей просвещают армию, сплачивают и вдохновляют её в тяжёлые часы. Армия без этой поддержки изнемогла бы в неравной борьбе.

Только одухотворенная силой коммунистической партии, армия творила чудеса.